На протяжении 85 лет вуз возглавляли уникальные руководители

За время существования ПГПИ/ПГПИИЯ/ПГЛУ/ПГУ его возглавляли талантливые руководители, внёсшие заметный вклад в науку, подготовку высокопрофессиональных кадров для разных отраслей народного хозяйства, а в первую очередь – для сферы образования. Каждый из них – уникальная личность, человек-легенда. Их конкретные дела зачастую решающим образом влияли на развитие вуза, укрепление его материальной базы, формирование уникального коллектива преподавателей и сотрудников, своим трудом достойно отвечавшего на непростые вызовы времени. На этих страницах – краткий рассказ о тех, с чьими именами ассоциируются целые эпохи в истории вуза.

У ИСТОКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

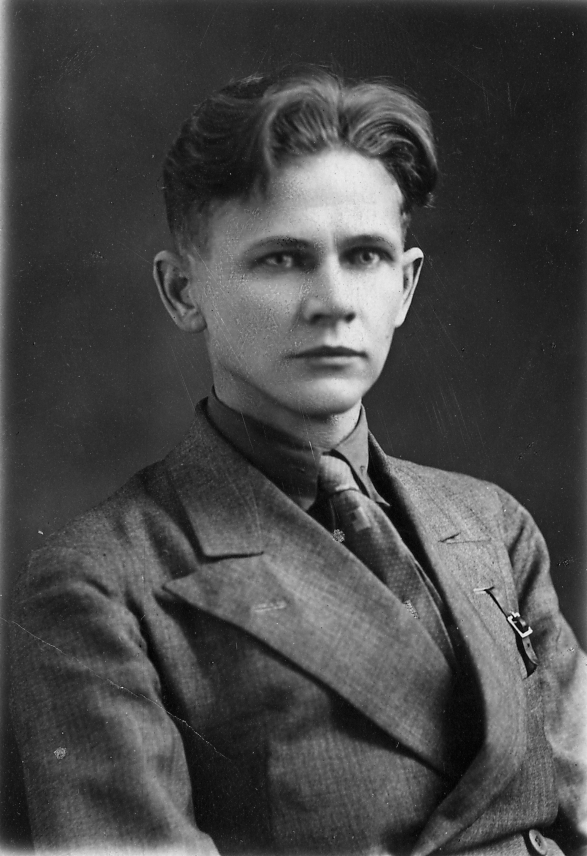

Василий Тихонович Чеканов родился 2 апреля (20 марта по старому стилю) 1902 года в станице Морозовской Донской, ныне Ростовской, области.

В 1915 году он окончил двухклассное железнодорожное и четыре класса начального коммерческого училища, а в 1918 году поступил на службу в госпиталь санитарного поезда. Затем работал на рядовых должностях в канцелярии Царицынского исполкома, служил рядовым в отряде особого назначения и конторщиком на одной из станций железной дороги, старшим делопроизводителем в Управлении связи IX Красной армии. Время выдвинуло его на общественную работу – сначала секретарём комитета комсомола в Морозовском окружкоме РЛКСМ, затем – заместителем заведующим политпросвета Юго-Восточного бюро ЦК комсомола в Ростове-на-Дону, ответственным секретарём исполкома Грозненского окружного Совета, заведующим отделами райкомов ВКП(б) в Нахичеванской АССР.

С 1928 по 1930 год Василий Тихонович учился в Северо-Кавказском коммунистическом университете, после окончания которого был назначен заведующим агитационно-массовым отделом окружкома ВКП(б) в городе Сальске. В 1930-1933 гг. стал слушателем Института Красной профессуры в Москве. Руководство вуза отмечало его успехи в учёбе.

С сентября 1935 года по ноябрь 1937 года Василий Тихонович работал секретарём райкома ВКП(б) в городе Ворошиловске – так тогда назывался Ставрополь. Позже – инструктором, заместителем заведующего отделом Орджоникидзевского крайкома ВЛКСМ. Орджоникидзевский край в то время включал нынешнее Ставрополье, а краевым центром, в котором в этот период располагались органы управления, являлся Пятигорск.

С ноября 1937 г. по июль 1939 г. он заведовал Орджоникидзевским краевым отделом народного образования, к тому времени центр края располагался уже в городе Ворошиловске.

В июле 1939 г. В. Т. Чеканов был назначен на должность директора вновь образованного Пятигорского государственного педагогического и учительского института. Директору молодого вуза приходилось решать важнейшие задачи подбора квалифицированных профессорско-преподавательских кадров, создания материальной базы, библиотечного фонда, обустройства помещений для учебных занятий, организации учебного процесса.

В вузе были организованы дополнительные курсы: здесь готовили медсестёр, телеграфистов, студенты также учились вождению автомобиля и мотоцикла. Требовательность к студентам сочеталась с заботой об их быте и поощрением лучших. Так, в июле 1940 года за отличную учёбу студенты института были награждены экскурсией в Теберду, путёвками в Дома отдыха в Геленджике, в санатории Пятигорска, была введена именная стипендия имени Г. Г. Анджиевского – революционера, первого председателя Пятигорского совдепа.

На основании решения отборочной комиссии Народного комиссариата просвещения РСФСР состоялось первое зачисление по кафедрам в очную и заочную аспирантуру. Готовились к изданию научные труды преподавателей, студентов и аспирантов.

В студенческом клубе, созданном в 1940 году, действовали кружки хорового и сольного пения, оркестр народных инструментов.

В фондах Музея истории ПГУ хранится фотография группы 2-го курса исторического факультета вместе с преподавателями, в том числе В. Т. Чекановым. Дата на фотографии – 19 июня 1941 года…

С первых дней Великой Отечественной войны работа вуза была перестроена. Здание института было переоборудовано под госпиталь, а вуз получил в аренду другое, по улице Советской, ныне проспекту Кирова. До конца 1970-х годов, вплоть до окончания строительства студгородка на Белой Ромашке, в нём располагался пятигорский вуз. Сейчас в нём размещаются детская библиотека и художественная школа.

В горячие дни жатвы хлебов в 1941 году, когда многие колхозники, работники совхозов и МТС ушли в ряды Красной армии, В. Т. Чеканов вместе со студентами был занят на уборке урожая. 8 августа 1941 года в газете «Пятигорская правда» было опубликовано письмо секретаря Орджоникидзевского крайкома ВКП(б) М. А. Суслова, в котором выражена благодарность директору, партийной и комсомольской организациям института за оказанную коллективом ПГПИ помощь в уборке урожая.

В ноябре 1941 г. В. Т. Чеканов был назначен секретарём исполкома Орджоникидзевского краевого совета депутатов трудящихся, а в декабре 1942 года – руководителем лекторской группы крайкома ВКП(б). В 1943 году после освобождения Ставрополья от фашистских оккупантов крайком ВКП(б) утвердил В. Т. Чеканова заведующим краевым отделом народного образования. На его плечи легла большая ответственность за восстановление системы школьного образования после изгнания фашистов со ставропольской земли.

С июня 1944 по декабрь 1946 г. Василий Тихонович – первый секретарь Железноводского ГК ВКП(б), а с 1 сентября 1945 года по совместительству преподавал политическую экономию в ПГПИ.

Вклад Василия Тихоновича Чеканова в победу был высоко оценён: он был награждён медалями «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.».

С декабря 1945 г. Василий Тихонович – старший преподаватель ПГПИ, он продолжил работу над кандидатской диссертацией, которую начал перед войной. Активно участвовал в жизни партийной организации, как член партбюро посещал занятия коллег, читал лекционный курс политической экономии в Вечернем университете марксизма-ленинизма и руководил семинаром экономического образования партийно-хозяйственного актива города Пятигорска.

1 сентября 1954 года Василий Тихонович был переведён на работу в краевой комитет КПСС. А 7 марта 1956 года он ушёл из жизни в возрасте 53 лет после тяжёлой болезни.

Василий Тихонович Чеканов возглавлял вуз в наиболее сложные годы его становления и в первые месяцы Великой Отечественной войны, внёс заметный вклад в его развитие в послевоенное время.

Варсеник Айрапетова,

кандидат педагогических наук,

доцент, руководитель редакционно-издательского отдела ПГУ

ЭПОХА САРЕНЦА

Рачия Григорьевич Саренц без малого четверть века возглавлял пятигорский педагогический вуз, сыграл главную роль в его возрождении в послевоенное время, а позднее – в преобразовании в институт иностранных языков, известный не только в стране, но и за рубежом. Он сочетал в себе таланты организатора и учёного, педагога и руководителя, журналиста и государственного деятеля.

Он родился 27 декабря 1906 года в селе Атан в Армении. Здесь же окончил школу, включился в общественную работу. С 1921 по 1928 год был секретарём уездного комитета комсомола, затем – заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ЛКСМ Армении. В 1930 году, после окончания Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова, он получает направление в Наркомвнешторг СССР.

Важным этапом в жизни и становлении Р. Г. Саренца как учёного и педагога стала учёба в Институте красной профессуры – кузнице кадров преподавателей общественно-политических дисциплин для вузов страны.

Окончив институт в 1935 году, Р. Г. Саренц становится заведующим кафедрой политической экономии курсов марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) в Академии Генерального штаба имени М. В. Фрунзе, затем Куйбышевского университета и руководителем аспирантуры по политэкономии МГУ.

В 1937 году Р. Г. Саренца назначили заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК КП(б) Армении, а с 1938 года его жизнь и деятельность связана со Ставропольем. Он избирается секретарём Орджоникидзевского краевого комитета ВКП(б).

В то время завершилась реорганизация Северо-Кавказского края с центром в Пятигорске. Из его состава были выведены Дагестанская АССР, в автономные республики были преобразованы Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Чечено-Ингушетия. Территория края приблизилась к границам современного Ставрополья, в его составе остались Карачаевская и Черкесская автономные области. Центр Орджоникидзевского края был переведён в Ворошиловск – так с 1935-го по январь 1943-го назывался Ставрополь.

Будучи секретарём крайкома партии, он заведовал отделом пропаганды и агитации, а также был ответственным редактором газеты «Орджоникидзевская правда». С 1939 года он работал под руководством первого секретаря Орджоникидзевского крайкома ВКП(б) М. А. Суслова, в будущем – главного идеолога партии.

В июне 1941 года мирное развитие Ставрополья было прервано, вся жизнь большой страны была переведена на военные рельсы. Тылу приходилось работать без скидок на то, что огромные людские ресурсы из народного хозяйства были мобилизованы в действующую армию.

В августе 1942 года Ставропольский край был оккупирован. Фашистские войска стремились захватить весь Северный Кавказ, рвались к нефти Грозного и Баку. До начала наступления Красной Армии на Терском участке фронта в 1943 году Р. Г. Саренц во главе группы партийных и советских работников был направлен в северные районы края для руководства партизанским движением. Он выпускал газету для оккупированных районов, печатал и направлял в тыл врага пропагандистскую литературу, листовки со сводками военных действий. После изгнания фашистов занимался восстановлением органов советской власти на освобождённых территориях.

В начале 1943 года враг был выбит из Ставрополья. А в августе того же года Р. Г. Саренц был назначен на должность директора Пятигорского педагогического института.

За пять месяцев фашистской оккупации Пятигорску был нанесён огромный материальный ущерб. Не хватало элементарного: студенты писали на обрывках газет, не было мебели, учебников, отсутствовало отопление. В плачевном состоянии были и здания, в которых перед войной располагался институт.

В 1943 году благодаря энергии и авторитету директора института было организовано подсобное хозяйство, которое помогло улучшить питание и продовольственное снабжение профессорско-преподавательского состава и студентов.

В 1944 году к трём действующим факультетам прибавился ещё один – иностранных языков с преподаванием немецкого, английского и французского. Это решение определило судьбу вуза на десятилетия вперёд.

В конце 1950-х годов в крае работало два педагогических института – в Пятигорске и в Ставрополе. Рассматривался вопрос об их реорганизации, и над пятигорским вузом нависла реальная угроза прекращения его деятельности. Именно Р. Г. Саренц выдвинул идею создать на базе пятигорского вуза пединститут иностранных языков, которая благодаря его авторитету была осуществлена: Ставропольскому педагогическому институту были переданы исторический и физико-математический факультеты из Пятигорска, а из Ставрополя был переведён факультет иностранных языков. Так в июне 1961 года пятигорский вуз получил статус государственного педагогического института иностранных языков.

В этот же год к трём изучаемым в институте языкам добавился испанский. Ректор пятигорского иняза смотрел вперёд и предвидел развитие связей страны с испаноговорящим миром. Он принял ещё одно выдающееся управленческое решение: пригласил преподавать испанский носителей языка – детей политэмигрантов, прибывших в Советский Союз во время гражданской войны на Пиренейском полуострове. Это были врач Кармен Валеро, рабочий Эмилио Лирола, помощник машиниста Хесус Монтес, инженер-строитель Лоренсо Альфонсо и другие. После краткосрочных курсов по педагогике они стали прекрасными преподавателями, а качество подготовки специалистов по испанскому языку в вузе поднялось на высочайший уровень.

Ещё одно нововведение связано с именем Р. Г. Саренца. В декабре 1957 году вышел первый номер институтской газеты «Учитель». Она была призвана глубоко и всесторонне освещать жизнь студенчества, профессорско-преподавательского состава, всего коллектива работников института. Однако номер от 25 января 1961 года мог стать последним в его истории. В соответствии с постановлением ЦК КПСС в стране было прекращено издание многотиражек и ряда городских и районных газет. Пятигорскому инязу повезло: выпуск газеты «Учитель» возобновили в 1966 году. Это было непросто: тем же постановлением ЦК КПСС оговаривал для себя право окончательно утверждать решения об открытии новых областных, городских, ведомственных газет и журналов. Но авторитет и личное знакомство ректора ПГПИИЯ Р. Г. Саренца с партийными руководителями союзного масштаба помогли в положительном решении вопроса. Газета выходит и сегодня, лишь в марте 2006 года сменила название на «Наш университет».

В 1960 году в вузе появился первый фонетический кабинет для самостоятельной работы студентов. Ещё в 1946 году вышел первый номер «Учёных записок ПГПИ», а двумя годами позже было учреждено научное студенческое общество. В 1966 году в структуре института появился факультет повышения квалификации преподавательского состава.

Руководитель вуза создавал условия для развития талантов молодёжи. Уже во второй половине 40-х годов здесь была создана хоровая капелла, активно действовали коллективы художественной самодеятельности. Для этого директор находил средства и на костюмы, реквизит, и на музыкальные инструменты. В 1961 году в институте был создан факультет общественных профессий, который стал предтечей Многоуровневой инновационной академии непрерывного образования.

Про Р. Г. Саренца можно уверенно сказать: он был крепким хозяйственником. В 1953 году городские власти обратились к нему с предложением взять на баланс института полуразрушенное здание на главном проспекте Пятигорска. Во время оккупации в нём находился немецкий госпиталь, а оставляя город, фашисты его подожгли. Вузу требовались площади для расширения, и предложение было принято. В октябре 1955 года была утверждена проектно-сметная документация, меньше чем через год в учебных аудиториях уже шли занятия. Затем здание получило третий этаж, а в начале 1961 года новый корпус института с большими актовым и спортивным залами был полностью запущен в эксплуатацию. Строили его сами студенты. Сегодня здесь размещается Институт романо-германских языков, информационных и гуманитарных технологий ПГУ.

Методом народной стройки был построен и введён в строй в 1964 году учебный корпус на ул. Октябрьской, 38 – сегодня здесь размещается Юридический институт ПГУ. Двумя годами ранее на проспекте Калинина было введено в строй общежитие № 1. Однако за него ректор института получил… строгое партийное взыскание – выговор с занесением в учётную карточку члена КПСС. По проекту общежитие было четырёхэтажным, а руководитель вуза, коммунист Саренц совершил самоуправство: изменил проект, а средства на достройку пятого этажа незаконно перенаправил из других статей финансирования вуза. Взыскание через год сняли, а вуз получил дополнительные места в общежитии.

В мечтах было строительство студенческого городка на окраине города – на Белой Ромашке, у подножья Машука. В кабинете ректора стоял макет будущего студгородка. В ноябре 1966 года были утверждены сметы на строительство студенческих общежитий № 2 и 3. А 18 января 1967 года Рачия Григорьевич Саренц скончался.

Без него осуществился и ещё один его проект – спортивно-оздоровительный лагерь «Дамхурц» в горах Западного Кавказа. Участок в горах с домиками был передан институту, но первая смена туда прибыла уже после кончины ректора…

В 1949 году Р. Г. Саренц защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук. В 1950-м ему присваивается звание доцента, и он избирается заведующим кафедрой политэкономии. В 1953 году он удостоился звания «Отличника народного просвещения». Р. Г. Саренц опубликовал ряд научных работ, подготовил более 20 кандидатов экономических наук.

Рачия Григорьевич был награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами «Знак Почёта», «За боевые заслуги», медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд».

Р. Г. Саренц пользовался непререкаемым авторитетом в научных кругах, обладал уникальным талантом подбирать кадры, которые, в свою очередь, создавали славу нашего вуза. В министерстве Пятигорский педвуз называли «Академией Саренца», потому что из-под его крыла вышли многие ректоры вузов России.

На фронтоне учебного корпуса Института романо-германских языков, информационных и гуманитарных технологий ПГУ установлена памятная доска, посвящённая Р. Г. Саренцу. Память об «эпохе Саренца», о самом этом уникальном человеке хранят все поколения вуза, которому он отдал четверть века своей жизни.

Геннадий Степанов

по материалам Музея истории ПГУ

УЧИТЕЛЬ, ВОИН, ГРАЖДАНИН

Он родился в деревне Нижнее Княже Вятской губернии 3 августа 1922 года. В период коллективизации семья Чекменёвых покинула родные места и переехала в Донбасс, а потом на Кавказ, в Карачаевскую автономную область – сначала в Микоян-Шахар (нынешний Карачаевск), а потом в поселок Орджоникидзевский. Там на шахту устроился отец Сергея.

Школы Сергею пришлось менять часто: в ауле Новый Карачай, затем – в Осетиновке. Потом были два года на рабфаке, где учились молодые люди разных национальностей: русские, карачаевцы, осетины, греки.

В 1938 году в Микоян-Шахаре открылся двухгодичный Карачаевский учительский институт. Туда и поступил Сергей Чекменёв на физико-математический факультет, а затем перешёл на исторический. История стала для него впоследствии делом всей жизни.

Когда началась война, он учился на выпускном курсе института. В апреле 1942 года его призвали в действующую армию, направили в 12-й автомобильный полк, дислоцировавшийся в Черкесске, а затем в Пятигорск, в Полтавское автотракторное училище – там готовили техников-лейтенантов для работы на тягачах.

9 августа 1942 года немцы вошли в Пятигорск. Курсанты отступали к Нальчику. Училище стало танковым, остатки личного состава после боёв в районе Прохладного и Моздока отправили в Закавказье, а потом в Туркмению. Здесь, в училище, Сергей Чекменёв приобрёл друзей, с которыми сохранял тёплые отношения долгие годы. Многие были из Пятигорска. Уже после войны все те, кто вернулся и жил в родном городе, ежегодно 9 августа, в день, когда училище было вынуждено эвакуироваться, встречались на мемориальном кладбище, вспоминали погибших товарищей.

В августе 1943 года их направили в Челябинск получать танки, а в начале октября с легендарными Т-34 – на Орловщину и дальше – к Киеву, который в ноябре был освобождён от фашистов. Первый бой – в полусотне километров северо-западнее столицы советской Украины.

Младший лейтенант Чекменёв стал командиром танка, потом – танкового взвода.

«На войне не болел (а ранен, контужен был шесть раз, горел пять раз). Жизнь танкистов, пожалуй, опаснее, чем у солдат и офицеров других родов войск. Танкисты всегда на виду у противника. Кроме того, за день из-за частых передвижений на передовой приходилось копать два-три, а иногда и четыре огромных танковых окопа. Это очень тяжёлая работа, и весь экипаж изматывался к концу дня. Особенно тяжело приходилось зимой, когда почва глубоко промерзала, руки были в мозолях и волдырях», – вспоминал С. А. Чекменёв в своей книге «Невыдуманное».

25 февраля 1944 года, когда ожесточённые бои в районе Луцка сменило кратковременное затишье, Сергея Чекменёва направили на учёбу в Академию моторизованных и бронетанковых войск имени Сталина в Москве. Но обстановка на фронте изменилась внезапно: под Луцком немцы пошли в контрнаступление. В ночь на 29 февраля Чекменёва вызвал комбриг и каким-то извиняющимся тоном сказал: «Ну, дружок, с академией надо подождать. Вот отгоним немцев от Луцка, тогда и поедешь, а сейчас под твоё командование отдаём все оставшиеся танки, и ты укрепись недалеко от городских радиомачт и отгони немцев подальше». Оставалось только сказать: «Есть!».

В бою под Луцком он получил тяжёлое ранение в голову и контузию, потерял глаз… Дальше – госпиталь в Житомире, где выяснилось, что он, кроме всего, ранен и в ногу. Отчаяние сменилось пониманием: теперь придётся строить жизнь заново.

Возвращение домой было тяжёлым. Особенно переживала мама…

Поступил на работу в Зеленчукский райвоенкомат, а в 1946 году вернулся к своей учительской специальности: поступил на третий курс исторического факультета Пятигорского пединститута.

Там приобщился к историческим исследованиям, стал активным участником студенческого научного общества, выступал на вузовских конференциях. Институт окончил с красным дипломом, получил рекомендацию для поступления в аспирантуру. Но дальнейшую учёбу пришлось отложить. В 1947 году он женился на студентке Ставропольского пединститута Лиле Беляевой, и молодая семья Чекменёвых ждала пополнения. Учительская чета отправилась в станицу Зеленчукскую, где жили родители супруги, и глава семьи, 24-летний Сергей Чекменёв, уже в июне приступил к обязанностям директора школы.

Но мысль о дальнейшей учёбе не отпускала. Однако, когда он был приглашен на кафедру истории СССР Пятигорского пединститута, райком партии и райисполком категорически отказались отпускать из района энергичного директора. Только телеграмма на имя министра просвещения РСФСР помогла Чекменёву добиться своего. Так он вернулся в Пятигорск, сдав экзамены, поступил в аспирантуру, которую успешно окончил в 1953 году, а затем защитил кандидатскую диссертацию на тему «Заселение и освоение Ставрополья в конце XVIII – начале XIX вв.».

После защиты кандидатской диссертации он получил распределение в Хакасию, в Абакан. Но тут последовало приглашение в горком партии на беседу: ему предложили возглавить партийную организацию института. Отказываться от предложений партийных органов было нельзя. Собранные чемоданы распаковали.

В 1957 году из ссылки вернулись репрессированные в период Великой Отечественной войны кавказские народы, в том числе карачаевцы. В составе Ставропольского края была создана Карачаево-Черкесская автономная область. В октябре 1957 года началось воссоздание Карачаевского педагогического института. В апреле 1958 года секретарь Карачаево-Черкесского обкома КПСС С.Б. Токаев обратился к С.А. Чекменёву: «Только ты, Сергей, сможешь восстановить работу института, поэтому мы тебя приглашаем в Карачаевск». Состоялся разговор и в крайкоме партии. Следующие два года Сергей Андреевич работал проректором этого вуза.

Спустя два года Сергей Андреевич вернулся в Пятигорск. С апреля 1960-го по март 1961 года был заместителем директора Пятигорского госпединститута по учебной и научной работе, следующие семь лет – старшим научным сотрудником Пятигорского государственного педагогического института иностранных языков – так стал называться вуз.

Молодой учёный и педагог работал на кафедре истории СССР. В 1967 году С.А. Чекменёв блестяще защитил докторскую диссертацию на тему «Социально-экономическое развитие Ставрополья и Кубани во второй половине XVIII – первой половине XIX вв.». В 1968 году ему было присвоено учёное звание профессора.

В марте 1967 года Сергей Андреевич Чекменёв был назначен ректором ПГПИИЯ. Следующие двадцать лет истории вуза по праву называют его, Чекменёва, эпохой.

В это время на склоне горы Машук рядом с активно застраивавшимся микрорайоном Белая Ромашка началось строительство студгородка.

Решение о начале большой стройки было принято благодаря инициативе и настойчивости ректора Саренца. С ним вместе в Москву, в министерство, ездил и С. А. Чекменёв – утверждать сметы, открывать финансирование. И главное – убеждать, что обновлённому вузу нужна современная учебная база, общежития для студентов, жильё для преподавателей.

С 1967 года начал действовать спортивно-оздоровительный лагерь «Дамхурц» в живописном уголке Карачаево-Черкесии. Его появлению помогли друзья Сергея Андреевича, с которыми он учился на рабфаке. Вот уже более 55 лет лагерь в этом живописном уголке Кавказа работает, принимает на отдых студентов и преподавателей вуза.

Без преувеличения можно сказать, что практически весь комплекс зданий студенческого городка на проспекте Калинина в Пятигорске во многом воздвигнут благодаря авторитету, энергии, настойчивости и личному участию ректора. Даже в отпуске он продолжал контролировать ход строительства. За то время, что ректором института работал С.А. Чекменёв, улучшили жилищные условия 450 сотрудников. Для них в Пятигорске было возведено несколько домов. Сергей Андреевич приглашал на работу в институт самых способных и талантливых – присматривал их на совещаниях, симпозиумах. С помощью городских и краевых властей добивался выделения для них квартир. Многие из тех, кто переехал в Пятигорск по приглашению ректора, стали ведущими учёными и преподавателями вуза, воспитали хороших специалистов.

В институте появлялись новые направления подготовки студентов. В 1981 году началось обучение на факультете РКИ – «Русский как иностранный». На факультете общественных профессий функционировало 16 отделений. Институтские лаборатории пополнились современными техническими средствами обучения. В 1983 году была создана институтская студия телевидения. Вуз приобрёл заслуженную славу среди научных центров нашей страны и за рубежом. Его научные кадры, в том числе и ректор, делились опытом работы в ГДР, на Кубе, в Болгарии, Англии, США. Сергея Андреевича Чекменёва приглашали на международные конференции историков в Сидней и Эдинбург.

В 1968 году ему было присвоено учёное звание профессора. С 1971 года С.А. Чекменёв заведовал кафедрой истории КПСС. А в 1979 году он был удостоен почётного звания «Заслуженный деятель науки России». Вышли в свет его книги, посвящённые истории заселения, хозяйственного освоения, экономического, социального и культурного развития Предкавказья в конце XVIII – первой половине XIX в.

В разгар перестройки, в 1986 году, Сергей Андреевич Чекменёв оставил должность ректора института, покинул и должность заведующего кафедрой истории КПСС. По собственному желанию. Причина была в настоящей травле, которой он подвергся со стороны группы сотрудников института. У него как у человека прямого, иногда резкого, требовательного, были недоброжелатели. Были и завистники, которые действовали исподтишка. Сергей Андреевич тяжело переживал предательство тех, кому помогал в жизни и научной карьере, на кого рассчитывал. Но он не остался в одиночестве – рядом были те, кто не поверил наветам.

В 1994 году Сергей Андреевич вернулся на кафедру отечественной и зарубежной истории ПГПИИЯ в качестве профессора.

Он подготовил трех докторов наук и более двадцати аспирантов, был членом Советов по защите кандидатских и докторских диссертаций в ряде университетов Северного Кавказа, неоднократно выступал в качестве официального оппонента на защитах. Являясь видным учёным, специалистом по истории народов Северного Кавказа, опубликовал три фундаментальных труда: «Надежда и доверие» (в соавторстве с Д. А. Напсо), «Ставропольские крестьяне» (в соавторстве с В. П. Невской), «Переселенцы». Его перу принадлежит более двухсот работ, среди которых более десяти монографий и книг.

С. А. Чекменев награждён медалью К. Д. Ушинского, знаками «Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник просвещения СССР», «Отличник высшего образования». Его имя было включено в элитарный список членов Международного биографического центра и в издания «Кто есть кто в современных достижениях», «Международный человек года – 1992–1993» (Британия), «Словарь международных биографий», «Кто есть кто среди интеллектуалов», «Люди достижений». В 1997 году он стал действительным членом Академии педагогических и социальных наук.

Наконец, Сергей Андреевич Чекменёв – Почётный гражданин города Пятигорска.

За ратные и трудовые дела он награждён двумя орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и многими медалями.

Он ушёл из жизни 10 января 2008 года. 27 ноября 2008 года на факультете международных отношений была учреждена стипендия его имени. В 2009 году в дни празднования 70-летия университета на главном корпусе вуза была установлена мемориальная доска в знак памяти о Сергее Андреевиче Чекменёве и признания его заслуг.

Ректор ПГЛУ, профессор А. П. Горбунов, один из последних аспирантов С. А. Чекменёва, говорит о нем так: «Героический воин-танкист, он сумел не только достигнуть высот в науке, став известным учёным, заслуженным деятелем науки России, но и был одним из самых выдающихся ректоров. Это ректор нашего поколения, который олицетворял для нас силу и славу ПГПИИЯ. Он нас многому научил как руководитель, учёный и человек. Это – Человек-Глыба, Человек-Скала, настоящий Учитель и Человек с большой буквы!».

Геннадий Выхристюк,

по материалам Музея истории ПГУ

ПЕРВЫЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИК

Юрий Степанович Давыдов родился 2 мая 1937 года в городе Инзе (ныне – Ульяновской области).

Его отец, Степан Павлович Давыдов, ушёл на фронт в 41-м рядовым солдатом, пулемётчиком. Отличился в боях под Москвой, за что награждён орденом Славы, а за проявленную храбрость в сражении на Зееловских высотах под Берлином получил орден Красного Знамени. Уволился из армии он в 1953 году, работал заведующим сберегательной кассы небольшого волжского городка в Ульяновской области, а ушёл из жизни совсем молодым – в 42 года.

Из-за службы отца приходилось менять одну школу на другую. Родное Поволжье, потом два года в послевоенной Германии, где располагалась ставка советских оккупационных войск, затем три года семья жила в городе Борисове Минской области и вновь вернулась в Ульяновскую область.

Юрий Давыдов всегда учился очень хорошо. Несмотря на постоянную смену школ, был не только прилежным учеником, но и активным общественником – старостой класса, вожаком пионерии, секретарём комсомольской организации школы, членом райкома ВЛКСМ.

Любимым предметом была химия, поэтому после школы он поехал в Москву поступать в институт стали имени И. В. Сталина. Однако по зрению его не взяли. И Юрий направился в приёмную комиссию МГУ, а вскоре стал студентом престижного вуза.

Для Юрия Степановича учёба в МГУ – это, прежде всего, галерея замечательных преподавателей, громких имён, известных политических деятелей, которые читали им лекции, семинарские занятия вели работники отделов ЦК КПСС. Преподаватели давали студентам хорошие знания, делились своим опытом, а главное – учили методике работы и поиска научной литературы.

В 1960 году Юрий Степанович Давыдов с красным дипломом окончил экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова и был направлен на работу в Ставрополь-на-Волге (ныне Тольятти), в индустриальный институт. Отработав там четыре года, в 1964 году Ю. С. Давыдов приехал в Пятигорск. В скором времени его избрали секретарём партбюро факультета французского языка, а потом и секретарём парткома ПГПИИЯ. В 1967 году в МГУ он защитил кандидатскую диссертацию и приступил к работе над докторской.

29 февраля 1980 года там же он успешно защитил докторскую диссертацию, а в 1982-м стал профессором, возглавил кафедру общественных наук в Пятигорском филиале Ставропольского политехнического института, где работал до 1987 года.

В 1987 году Давыдову предложили стать во главе Ставропольского пединститута. В том же году он был избран в краевой Совет народных депутатов, возглавил там комитет по науке, образованию и национальным отношениям.

Весной 1990 года он был избран секретарём Ставропольского крайкома КПСС. А осенью к нему прибыла делегация из Пятигорска с просьбой принять участие в выборах ректора ПГИИЯ в связи с уходом по собственному желанию Алексея Ещенко. Юрий Степанович согласился, принял участие в выборах на альтернативной основе и был избран.

В апреле 2004 года Давыдов принял участие ещё в одних выборах – в Российскую академию образования – и стал единственным академиком на Ставрополье.

Также Ю. С. Давыдов был действительным членом Международной академии наук высшей школы, действительным членом Российской академии социальных наук, Международной академии наук педагогического образования, Международной славянской академии образования имени Я. А. Коменского, президентом Академии педагогических и социальных наук.

Под руководством профессора Ю. С. Давыдова в 1995-м начался новый период развития вуза – в качестве лингвистического университета.

Под его руководством с 1996 г. в ПГЛУ осуществлялась комплексная гуманитарная миротворческая и научно-исследовательская программа «Мир через языки, образование и культуру: Россия – Кавказ – Мировое сообщество», проведено семь Международных конгрессов с одноимённым названием. Он являлся соразработчиком Концепции поликультурного образования в высшей школе Российской Федерации. Под руководством Ю. С. Давыдова была создана научно обоснованная система воспитательной работы университета, имеющая характер инновационной разработки, которая получила внедрение в практику, а в 2001 г. была удостоена Диплома I степени на Всероссийском конкурсе Минобразования РФ.

В эти годы вышел в свет ряд его книг, в числе которых «Университет. Начало XXI века», «Власть культуры в университете», а в целом в его творческом багаже значатся более 150 научных и научно-методических трудов.

С 1999 по 2009 г. он возглавлял кафедру управления, политологии и социологии ПГЛУ, с 2009 по 2015 г. – кафедру экономической теории.

С декабря 2005 г. Юрий Степанович Давыдов – президент ПГЛУ.

За большой вклад в дело миротворчества и развития высшей школы в 2001 г. Ю. С. Давыдов был награждён Золотой медалью Российского Фонда мира и Почётной грамотой Государственной Думы РФ, орденом Дружбы (2003 г.), Орденом Почёта (2006 г.), а также удостоен общецерковной награды Русской Православной Церкви – орденом преподобного Сергия Радонежского II степени.

15 марта 2016 года на 79-м году Юрий Степанович Давыдов ушёл из жизни.

Его именем названа улица в г. Инза Ульяновской области, где он родился. В 2017 г. на здании главного корпуса ПГУ была установлена мемориальная доска в память о ректоре ПГПИИЯ-ПГЛУ (1990-2005 гг.), президенте ПГЛУ (2005-2016 гг.), известном учёном, выдающемся руководителе, талантливом преподавателе, активном общественном деятеле, члене-корреспонденте (2000-2004 гг.) и академике (2004-2016 гг.) Российской академии образования, заслуженном работнике высшей школы России, мудром руководителе и наставнике молодёжи Юрии Степановиче Давыдове.

Успех ценен и по-настоящему признан только тогда, когда человек пришёл к нему сам, собственными усилиями, силой своего ума, таланта и трудолюбия. И это ещё раз доказывает жизнь Юрия Степановича Давыдова. Человека, учёного, академика.

Виктор Ларин

К УНИВЕРСИТЕТУ НОВОГО ТИПА

Действующий ректор Пятигорского государственного университета Александр Павлович Горбунов родился 21 октября 1959 г. в Пятигорске. Здесь же в 1976 году окончил с отличием среднюю школу № 1 имени М. Ю. Лермонтова с углублённым изучением английского языка.

Помимо отличной учёбы, будущий ректор ПГУ отличался активной жизненной позицией, настойчивостью, авторитетом в школьном коллективе. Показателем этого может служить тот факт, что именно ему была оказана честь 9 мая 1973 года возглавить расчёт первой смены часовых пионерско-комсомольского Поста №1 у Огня Вечной Славы г. Пятигорска, а в 1975-1976 возглавить комитет ВЛКСМ школы.

В 1976 году он поступил на 1-й курс, а в 1981 году окончил с отличием факультет английского языка Пятигорского государственного педагогического института иностранных языков. В 1979-1981 гг. Александр Горбунов – Ленинский стипендиат.

С ноября 1978 г. по ноябрь 1982 г. Александр Горбунов одновременно с учёбой в институте работал секретарём комитета ВЛКСМ факультета английского языка ПГПИИЯ на ставке ЦК ВЛКСМ. Факультет был самым крупным в вузе.

В студенческие годы Александр Горбунов был активным бойцом и командиром студенческих строительных отрядов на Ставрополье, участвовал в строительстве объектов агропромышленного комплекса в Грачёвском районе, завода пластмасс в г. Будённовске, выработке сельхозпродукции на Георгиевском консервном комбинате, возглавлял студенческие отряды численностью до нескольких сотен бойцов.

После окончания института в 1982-1984 гг. проходил срочную службу в рядах Вооружённых сил СССР в Дальневосточном военном округе на должностях рядового и сержантского состава, там же прошёл курсы офицеров запаса.

С 1984 г. А. П. Горбунов работает на преподавательских должностях в ПГПИИЯ, затем – ПГЛУ, ПГУ: ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором. В 1989 г. защитил кандидатскую диссертацию в диссертационном совете по историческим наукам при Ростовском государственном университете, в 1990 году ему была присвоена учёная степень кандидата исторических наук.

С апреля 1990 года по август 1991 года он возглавлял партийный комитет института, пользовался авторитетом и уважением у коллег.

В 1992-1995 гг. – декан факультета иностранных учащихся, на котором обучалось более 450 студентов из 51 страны мира. С 1993 года одновременно был руководителем переводческого отделения российских студентов. На тот момент он был самым молодым деканом в Российской Федерации.

В период с конца 1995 года по начало 1998 года он – декан объединённого переводческого факультета, отделения государственного и муниципального управления, отделения иностранных учащихся. В 1998-1999 гг. работал заместителем заведующего кафедрой экономических дисциплин по организации преподавания дисциплин управления, а в 2000-2001 гг. вновь возглавлял переводческий факультет.

С февраля 2001 г. по декабрь 2005 г. А. П. Горбунов работал проректором по научной работе университета, в июне 2001 г. был избран на должность профессора.

В декабре 2005 г. А. П. Горбунов был единогласно избран ректором вуза и впоследствии ещё трижды переизбирался на эту должность (в 2010-м, 2015-м и 2020 гг.).

В 2014 г. А. П. Горбунов защитил докторскую диссертацию по экономической теории в диссертационном совете по экономическим наукам при Северо-Осетинском государственном университете имени К. Л. Хетагурова на тему «Системная динамика высшей школы как базовый фактор инновационной трансформации российской экономики». В 2015 г. ему присвоена учёная степень доктора экономических наук.

С января 2006 г. Александр Павлович – действительный член (академик) Академии педагогических и социальных наук, в марте 2008 г. он был избран действительным членом (академиком) Международной академии наук педагогического образования, а в ноябре 2008 г. – действительным членом (академиком) Международной гуманитарной академии «Европа-Азия».

За время работы в университете разработал 12 лекционных курсов по различным учебным дисциплинам. Является автором и соавтором более 360 научных и методических работ в области теории управления, теории организации, системных общественно-экономических преобразований, формирования модели общества будущего, общенаучной и социальной методологии, отечественной и зарубежной истории, экономической теории и других, в том числе 9 учебников, учебных и 16 учебно-методических пособий и материалов, 23 монографий

Под руководством профессора А. П. Горбунова защищены 9 кандидатских диссертаций.

Разработки профессора А. П. Горбунова имеют ярко выраженный научно-практический и проектно-конструкторский характер: это по своей сути гуманитарные и социальные устройства, модели, технологии, многие из которых тут же непосредственно внедряются под его руководством в инновационную практику деятельности Пятигорского государственного университета. В их числе разработка миссии, приоритетов, целей и стратегии ПГУ как формирующегося и развивающегося преобразовательного (креативно-инновационного) университета, модель «Единой системы аккредитационных и инновационных показателей оценки деятельности основных подразделений и научно-педагогических работников университета» и сопряжённая с ней модель Перспективного индивидуального плана научно-педагогического работника; концепция развития университета как центра многоцветья языков и культур; модели поликультурного преобразовательно-ориентированного гражданского общества и профессионального сообщества; модель целостной подготовки выпускника с освоением комплекса надпрофессиональных преобразовательных (креативно-инновационных), профессиональных, социальных, коммуникативных компетенций; бренд ПГУ «Университет, открывающий и преобразующий мир!», отображённый в логотипе.

По инициативе А. П. Горбунова и под его руководством университет с 2006 года осуществил переход от традиционного университета к преобразовательному (креативно-инновационному) университету, продолжает своё совершенствование в этом качестве, внедряет самые современные управленческие подходы, укрепляет материально-техническую базу. Университет является действительным центром многоцветья языков и культур, центром миротворчества, одним из форпостов российской государственности на Северном Кавказе.

Международным признанием авторитета университета и ректора А. П. Горбунова стало принятие Пятигорского государственного университета в официальные члены Международной ассоциации ЕВРОДИП, Международной ассоциации университетов (IAU), действующей под эгидой ООН. При создании таких организаций, как Международная ассоциация прикладных иностранных языков – ALEA (Сорбонна, Франция), Консорциум гуманитарных университетов стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, Межвузовский Совет по духовному образованию стран-членов СНГ, ПГУ выступал в качестве одного из учредителей.

А. П. Горбунов в марте 2009 года принимал участие в составе делегации ректоров ведущих российских университетов (где ПГУ был единственным вузом Северного Кавказа) в Форуме ректоров вузов Испании, России и Латинской Америки во время государственного визита Президента России Д. А. Медведева в Королевство Испания и встречи с Королём Хуаном Карлосом.

Международные связи ПГУ охватили сегодня практически все регионы мира: Северную и Южную Америку, Западную и Восточную Европу, Ближний и Средний Восток, Азию, Африку. С вузами ряда стран мира подписаны договоры о научном и научно-практическом сотрудничестве.

При активном участии ПГУ и лично А. П. Горбунова открыты центры русского языка и культуры «Институт Пушкина» в вузах-партнёрах восьми зарубежных стран (США, Испания, Италия, Португалия, Польша, Хорватия, Египет, Китай).

В ноябре 2012 года Александр Павлович Горбунов избран председателем Совета ректоров вузов Северо-Кавказского федерального округа, в 2019 и 2024 годах был переизбран на этот пост.

В 2016-2021 гг. Александр Павлович Горбунов являлся депутатом Думы Ставропольского края шестого созыва. С 29 января 2021 г. – член комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Наука», а с 8 июля 2022 г. – член экспертно-методического совета комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Наука».

3 сентября 2020 года Александр Павлович Горбунов тайным голосованием конференцией работников и обучающихся Пятигорского государственного университета избран на должность ректора на очередной период.

Указом Президента РФ В. В. Путина от 21 февраля 2022 года А. П. Горбунов «за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу» награждён Орденом Дружбы.

Геннадий Степанов

Издание ПГУ «Журнал, открывающий мир», № 31-32, 2014 г.