В канун 85-летия ПГУ ректор рассказал об истории и перспективах вуза

За 85 лет своего существования Пятигорский государственный университет играл и поныне играет важнейшую роль в подготовке высококвалифицированных кадров для важнейших сфер образования, науки и производства.

Созданный в 1939 году как педагогический и учительский институт, преобразованный в 1960-е годы в пединститут иностранных языков, он подготовил большой отряд педагогов и других кадров, включая даже дипломатов, для Страны Советов и более 50 зарубежных государств.

Став в 1995 году лингвистическим университетом, он внёс большой вклад в подготовку специалистов, владеющих иностранными языками, для различных сфер народного хозяйства, государственного управления, системы международных связей.

Превратившись в 2016 году в многопрофильный университет, он существенно расширил области, в которых успешно трудятся его выпускники как в России, так и за рубежом.

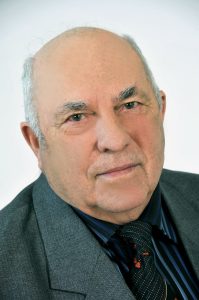

В канун памятной даты ректор Пятигорского государственного университета, председатель Совета ректоров вузов Северо-Кавказского федерального округа, доктор экономических наук, кандидат исторических наук профессор А. П. Горбунов рассказал о программе и главных приоритетах развития вуза, поделился тем, каких выпускников призван готовить университет.

— Александр Павлович, в России идут активные дискуссии о том, по каким путям будет развиваться система образования в стране. Что ждёт высшую школу, в том числе ту её часть, которая готовит выпускников гуманитарной сферы?

— В настоящее время российская высшая школа находится в ожидании переформатирования, вызванного изменившимися реалиями сегодняшнего дня. Университет готов включиться в развитие изменённой системы высшего образования в Российской Федерации, как только выйдут нормативные документы, определяющие суть и конкретные контуры этих перемен. В том числе и в части нормативных сроков обучения в вузах.

Исходим из того, что желательно было бы по целому ряду нынешних направлений подготовки студентов, где сохраняется четырёхлетнее обучение, вернуться к пятилетнему. Тем более что университет продолжает линию на активное внедрение и изучение иностранных языков. Хочу подчеркнуть: именно разнообразных иностранных языков, охватывающих все мировое пространство. А для этого нужно больше нормативного времени для освоения всех этих направлений.

Для нас остаётся приоритетом подготовка выпускника нового типа, как мы это формулируем, преобразовательного лидера-инноватора, который опирается на российские базовые духовно-нравственные ценности, готов отстаивать интеллектуально-инновационное лидерство России в любой точке земного шара гуманитарными средствами с учётом возможности использования иностранных языков. Эта работа будет продолжена и подкреплена новыми направлениями.

Сейчас вырисовывается три таких направления, по которым студенты, только придя в университет, могли бы себя профилизировать.

Это, во-первых, исследовательское направление с прицелом на то, что они смогут стать научными работниками, заниматься наукой.

Это, во-вторых, профессиональное-практическое, экспертно-управленческое направление, предполагающее углублённое освоение своей профессиональной области. Оно даёт возможность стать не просто профессионалом, но профессионалом экспертного уровня.

Третье – это то, над чем сейчас идёт очень серьёзная работа: это направление инновационно-технологического предпринимательства.

Соответственно под это будут формироваться факультативы, элективные курсы, курсовые работы и три вида основных выпускных квалификационных работ.

На одном из последних заседаний Учёного совета университета мы рассматривали этот вопрос, и по материалам доклада заместителя проректора по стратегическому управлению развитием и инновационной проектной деятельностью Лии Ревазовны Мхеидзе этот подход признан целесообразным.

Приказом ректора от 7 мая текущего года начата разработка и реализация новой перспективной концептуальной стратегии ПГУ. В ней отмечено, что университет призван выполнять роль проводника общецивилизационно-защитнической, лидерско-соинтеграторской миссии России, которая ей предназначена уже многими столетиями и подтвердилась вполне конкретно во многих ситуациях.

Назрела необходимость пересмотра методологических концепций во всех областях науки, которые так или иначе связаны с жизненной практикой, с практикой управления страной, обществом, университетами, организациями. Проистекает это из того, что нынешний поворотный курс Российской Федерации, который просматривается уже в течение ряда лет, ориентирован на суверенность, сувереннодержавность России. Значит, у страны должна быть суверенность самой ключевой, с моей точки зрения области, а именно интеллектуальной области – области мышления. В связи с этим встаёт вопрос о засилии прозападных концепций в нашем концептуальном аппарате, особенно таких ключевых наук, как экономическая теория, политология, международные отношения, управление, в целом естествознание. Исключением, может быть, является педагогика: она устояла в силу того, что связана с нашими сильными традиционными мыслителями. В связи с этим ясна необходимость появления и поддержки таких концепций, которые имеют авторский характер. Считаю, что они могли бы сформироваться в нашем вузе. Несомненно, они тогда будут заведомо отечественно, суверенно-державно ориентированными. Это очень большая работа. Видимо, придётся организовать методологический семинар, и если раньше семинары такого рода существовали для кафедр, занимающихся общественными, социально-гуманитарными науками, то сегодня складывается впечатление, что это должен быть общеуниверситетский методологический семинар, захватывающий практически все науки кроме, может быть, чисто естественно-научного знания.

В этом направлении будем работать по ряду ключевых позиций, исходя из того, что последние указы Президента Российской Федерации 2024 года ориентируют нас в новых направлениях.

Я имею в виду Указы Президента Российской Федерации от 7 мая № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», от 8 мая № 314 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения», а также от 18 июня № 529 «Об утверждении приоритетных направлений научно-технологического развития и перечня важнейших наукоёмких технологий».

— Какая роль в реализации указов главы государства отведена социально-гуманитарной сфере?

— Хочу особо обратить внимание на то, что, пожалуй, впервые среди приоритетных направлений научно-технологического развития названо ключевое по сути гуманитарное направление: укрепление социокультурной идентичности российского общества и повышение уровня его образования.

Считаю, что это, действительно, очень серьёзный шаг вперёд в понимании того, что без инновационных продвижений в социально-гуманитарном развитии и укреплении общества продвинуться невозможно.

Среди критических технологий тоже практически впервые называется ряд важнейших, на мой взгляд, социально-гуманитарных.

Во-первых, технологии системного анализа и прогноза социально-экономического развития и безопасности Российской Федерации в формирующемся миропорядке.

Во-вторых, современный инструментарий исследования и укрепления цивилизационных основ и традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества, включая историко-культурное наследие и языки народов Российской Федерации.

В-третьих, социально-психологические технологии формирования и развития общественных и межнациональных отношений.

Конечно, наша задача – активно включиться в разработку этих приоритетных направлений и технологий. И я думаю, что учёным и практикам нашего университета будет что сказать в этой области.

— Какие приоритеты для вуза вы считаете главными в этой работе?

— Конечно, нашим приоритетом продолжает оставаться разработка и реализация подходов в области сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей и отстаивания такой позиции Российской Федерации в глобальном плане.

Мы не уходим и от приоритетов, которые имеют управленческое значение. В этом плане необходимо вообще развивать все возможности интеллектуальной деятельности с получением конкретных инновационных результатов. И конечно, очень важна результативность, эффективность самой деятельности, осуществляемой основной нашей производительной силой: ведь университеты – это, прежде всего, научно-педагогические, научные работники. И как самостоятельную задачу я всегда рассматриваю достижение высокой производительности труда. И эти приоритеты явно у нас будут на первом плане.

Безусловно, и в этом учебном году и в ближайшие годы к ним добавятся дополнительные приоритеты, которые будут иметь ключевое значение. И конечно, надо, чтобы все это сопровождалось соответствующими организационно-управленческими инструментами, адекватными изменениями в нашей организационной (корпоративной) культуре, новыми подходами в мотивации, стимулировании деятельности.

Мы будем совершенствовать подходы к системе «эффективного контракта», инструментарий мотивации, стимулирования, работать над тем, чтобы внести необходимые изменения в систему управления, в развитие дополнительного образования. Здесь потребуются новые подходы.

Уже намечены планы по переформатированию системы и структуры управления процессами интернационализации в университете. Они будут выстроены несколько по-другому. Этого как раз требуют и те приоритеты, о которых мы упомянули.

Будет продолжена работа над механизмами формирования и оценки качества образовательной деятельности и условий её организации. Для этого у нас тоже создано соответствующее управление.

Конечно, будем совершенствовать систему отчётов и перспективного планирования при регулярных переизбраниях на руководящие должности заведующих кафедрами университета и деканов, директоров институтов и высших школ.

Предполагаем оптимизировать механизмами управления финансовой и хозяйственной деятельностью. Продолжить искать варианты снижения затрат в неприоритетных для вуза областях, балансирования доходов и расходов. Последние, к сожалению, растут не по нашей вине, а в связи с инфляционными процессами, другими экономическими и финансовыми проблемами. И конечно, будем повышать эффективность наших вложений, причём не только в инфраструктуру вуза, но и в человеческий капитал, в наш кадровый потенциал.

Кстати, одним из важных направлений организационно-управленческого плана выступает работа с кадровым резервом и создание серьёзного кадрового потенциала из тех, кто сейчас только приходит в вуз. Это, как правило, те, кто находится в возрасте до 39 лет. Это связано с омоложением нашей научно-педагогической среды. Для этих людей надо создать возможности формирования опыта, а также соответствующего образовательного, квалификационного уровня, дальнейшего обучения. Это очень важная задача, и над ней мы тоже будем работать.

Конечно, всё это – составная часть Программы развития университета до 2032 года, которая утверждена Министерством науки и высшего образования РФ.

— Жизнь не стоит на месте, особенно сейчас. Программа, разработана на длительный срок, в течение которого, как видится, реалии будут меняться, методы и пути достижения целей корректироваться. Будет ли меняться Программа развития вуза?

— Минобрнауки России предоставило возможность для корректировки этого основополагающего для нас документа, и мы планируем воспользоваться этим, чтобы вопросы, о которых я сказал, получили выражение в Программе в формате проектов.

Создана и будет совершенствоваться система контроля и оценки результатов выполнения Программы развития.

Министерством науки и высшего образования России было предусмотрено, что программы развития вузов носят проектный характер, а это значит, что должны быть конкретные показатели, индикаторы, характеризующие её выполнение. Важен именно комплексный подход к этому основополагающему документу.

Вообще, реализация Программы неотрывна от всей многообразной текущей деятельности университета. В это должно быть вовлечено всё вузовское сообщество, весь коллектив. И мы поменяли многие организационно-управленческие механизмы с тем, чтобы не было разрыва между текущей деятельностью вуза и процессом реализации Программы развития.

— Каким вы видите выпускника будущего? Каковы его отличительные черты?

— Приоритетным является способность выпускника университета к интегральной деятельности, носящей инновационно-преобразовательный характер. То есть это должны быть выпускники, способные не только к анализу, но и к серьёзному проектированию и обновлению тех сфер, в которых они будут действовать. Они должны вносить не просто частичные, но и кардинальные изменения в сами условия их деятельности. Если бы мы достигли такого результата, то, я считаю, что мы тем самым вышли на самый высокий уровень – уровень новаторов, которые могут преобразовывать общественные системы и вести общество дальше. Поскольку у нас все направления подготовки и специальности сформированы как раз под такие социально-гуманитарные или чисто гуманитарные направления, то это как раз возможно.

Выпускники ПГУ должны обладать способностью формировать и реализовывать инновации не только инженерно-технологического характера. Хотелось бы, чтобы они имели и технологическую подготовку, и мы над этим тоже работаем, ведь сегодня и гуманитарное знание надо технологизировать. Но реальные результаты будут даваться через управленческие технологии, которые изменяют мир, отношения. И это мы рассматриваем как наивысшую приоритетность перед освоением узкопрофессиональной и даже межпрофессиональной, межквалификационной подготовки. Выпускник должен быть не просто обработчиком информации в своих профессиональных сферах, но и преобразователем, инноватором. А это очень высокий уровень, для его достижения нужна ещё и очень серьёзная мотивация.

— И в связи с этим, каким должен быть современный университет, на ваш взгляд?

— Мы приходим к выводу, что и в самом вузе должна быть создана всеобщая атмосфера креативной инновационности. Дух инновации, моральный настрой на позитивную преобразовательность являются первичными. Человек-то движется своими устремлениями и результата достигает там, куда направлено его внимание, его настрой. Если этого не учитывать, то мы не получаем искомого результата.

Мы и полагаем, и убедились в этом, что все заимствованные из-за рубежа в последние годы концепции и исследовательского университета, и предпринимательского университета, и даже более поздние концепции не учитывают очень серьёзные моменты, связанные с самой этой средой. И получаются модели некоего глобализированного абстрактного университета.

А исходя из циливизационной специфики России, иметь у себя университетские концепции, которые одинаковы, условно, для США, Бельгии, Австрии или Индии, контрпродуктивно. Мы должны иметь модель университета, которая отражает именно российскую особую цивилизационность.

Это мы видим на примере нашего вуза – конечно, многонационального, конечно многоконфессионального. Но этого мало. Ведь только многонациональность и многоконфессиональность не выражают нашего существа. Это только внешняя форма. А то, что характеризует Россию в целом и наш университет в частности, – это межнациональность и интернациональность! Без связки этих позиций мы теряем эту общую цивилизационную российскую основу, которая обязательно – мы в этом не сомневаемся – выстраивается на базовой духовной программности русского народа, а в ключевых фундаментальных вопросах – всего народа России.

— То есть у России свой путь!

— Конечно! Правящие классы Запада ведут свои собственные народы к нивелировке, утере идентичности, отдают их на заклание разрушающим глобализационным процессам. Россия идёт другим путём, и мы считаем, его надо усиливать, и хотим помогать такому усилению России.

Наш вариант таков, при котором национальное и интернациональное сливаются воедино. И между ними нет той каменной стены, которую строит у себя Запад. Последние процессы в США во время предвыборной борьбы показывают, что там каменная стена между глобалистами и теми, кто хочет возродить национальное, превращается в баррикаду. А ведь на самом деле здесь ничего невозможного нет, и гармония вполне достижима, если это не опосредовано финансовой корыстью, которая как раз и является там, на Западе, ключевой.

Беседовал

Геннадий Выхристюк

Издание ПГУ «Журнал, открывающий мир», № 31-32, 2024 г.